【チームタデ原】坊ガツルで学習会を行いました!

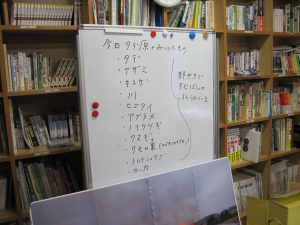

地元の小学校4年生~中学生で結成された、自然保護グループ「チームタデ原」では、タデ原湿原周辺で主に活動を行っています。これまで活動をしてきた中で、ラムサール条約にはタデ原湿原と一緒に坊ガツル湿原が登録されているのに、坊ガツル湿原のことを知らないし、行ったことがない!というメンバーがほとんどだったので、9月30日(土)から法華院温泉山荘さんの協力のもと、1泊2日で坊ガツル湿原にて学習会を行いました。

坊ガツルまで雨ケ池を越えて行きます。歩けるかな~と思っていましたが、みんな元気に坊ガツルに到着!

坊ガツルに到着した後は、ワークシートを持って坊ガツルで発見したものをそれぞれ記入して行いながら散策を行った後、法華院温泉山荘へ。この日はバンガローに宿泊しました。メンバーは普段から温泉に親しみがありますが、活動を行った後の温泉は格別だったよう!

法華院温泉山荘さんの美味しい山ご飯をいただいた後は、星空観察。この日はとても冷え込みましたが、空気が澄んでいてとってもきれいな星空を見ることができました。双眼鏡で月を見て、クレーターが見えた!と感動したり、まだ夏の星座も観ることができたりで、とても印象に残ったようです。その後、山荘に戻って弘蔵さんから、坊ガツル湿原の維持活動や、歴史についてのお話を聞かせてもらい、絵日記を書いて1日目終了です!とっても濃い一日となったようでした♪

2日目は朝日を見に?早朝散歩に出かけた後に、美味しい朝食をいただいたき、観音様を見ていざビジターへ!

帰りは少しだけ疲れが出ていたようですが、無事に帰り着きました☆

これからは、坊ガツルについてきかれても大丈夫かな…?今回の活動を通して、また少し頼もしくなったチームタデ原でした♪

『もっと楽しい山歩き 第3回地形図の読み方と楽しみ②』を実施しました!

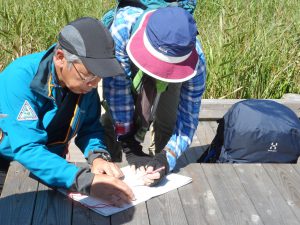

9月30日(土)、くじゅう連山で登山ガイドとして活躍されている「くじゅうネイチャーガイドクラブ」さんを迎えて、『もっと楽しい山歩き 第3回地形図の読み方と楽しみ②』を実施しました。(第2回目は台風により中止)

まずは地図の折り方。そして実際の周辺地図を使って、等高線や地図記号から、尾根や沢などの地形を読み取っていく練習をしました。読み解き方を学んでいくと、地図を開くとその地形が浮かんでくるのがなかなか面白いところです。

磁北線を地図に書き込み、コンパスを使い方を練習しました。

そして、午後からは外に出て実践練習!タデ原で、各々地図とコンパスを手に、自分のいる場所が地図上でどこか、遠くに見えるあの山の名前は何か、自分の目的地はどの方向かなどをチェックしたり、雨ヶ池方面へ歩いていく途中で登山道の地形が地図上でどういう風に描かれているかなどを学びながら楽しく歩きました!

皆さん熱心で、まだ歩き足りない様子でしたが、参加者の皆さんからは「丁寧な指導で分かりやすかった。」「これからの山歩きが楽しくなりそう!」などの感想をいただきました。

ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました!!

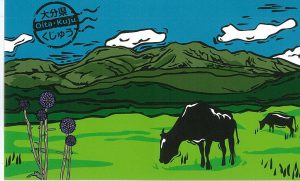

くじゅうオリジナルハンドタオルデザイン コンペティションのお知らせ!

くじゅうファンクラブでは、くじゅうを楽しんでもらえる、オリジナルグッズを制作・販売し、その売上金の一部をくじゅう地域の自然保護活動に利用しています。(販売場所:長者原ビジターセンターをはじめとする、くじゅう地域のお土産屋さん等)

今回は「くじゅうオリジナルハンドタオル」を制作することとなり、デザインを応募することになりました。(コンペティション形式)

デザインが採用された場合は、各3万円の特典や、採用したデザインを商品化したオリジナルタオルを10枚プレゼント!

あなたの素敵なデザインで、くじゅう地域の自然をアピールしてくれませんか?

応募の詳細は、下記のPDFファイルをご覧ください!

くじゅうオリジナルハンドタオルデザインコンペティション応募要項

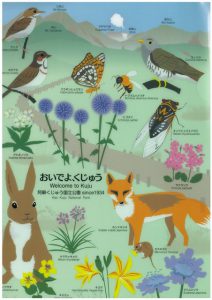

参考までに、今までくじゅうファンクラブで制作した、オリジナルグッズの一部を紹介します。

左:クリアファイル 中:ステッカー 右:缶バッジ

くじゅう連山の山や生きものをモチーフにした、イラスト系のオリジナルグッズがよく売れてます♪

ぜひ皆様からの多くのご応募をお待ちしております♪♪

『もっと楽しい山歩き 第1回地形図の読み方と楽しみ①』を実施しました!

8月26日(土)、平成29年度のイベント『もっと楽しい山歩き~第1回地形図の読み方と楽しみ①』を実施しました!

『もっと楽しい山歩き』は、全3回のイベントで、安全に楽しく登山ができるよう、登山のスキルアップを目的とした講座です。(各回独立)

講師は、くじゅう連山で登山ガイドとして活動されている、「くじゅうネイチャーガイドクラブ」さんです。

第1回目は、「地形図の読み方と楽しみ①」と題して、普段ザックに入れているだけの地図を読めるようになろう!ということで、地図読みの講座を実施しました。

当日はあいにくの雨でしたが、11名の参加がありました。

まずは読図の机上講座。地図の折り方から、磁北線の書き入れ方、地図記号の読み方や、等高線の間隔からコース難易度を把握する方法、沢や尾根の見分け方、歩行時間の目安の付け方など、地図のイロハについて、詳しく教えてもらいました!

そのあと、実践編ということで、コンパスを使って、自分の居場所を確認する方法や、周りの風景と地図を照らし合わせる方法について、学びました。この日は雨で外も濃い霧がかかっていたため、衛星写真を利用して、シミュレーションしました。

参加した方からは、地図の読み方やコンパスの使い方の基礎がわかったので、さっそく山に行って、実践してみたい!という声が聞かれました。

この講座はあと2回あります。定員もまだ空きがありますので、興味のある方は、ぜひ長者原ビジターセンターにお問い合わせくださいね!(TEL:0973-79-2154)

9月16日(土)「第2回 登山での緊急時、あなたはどうする?~もしもに備えた応急法~」

9月30日(土)「第3回 地形図の読み方と楽しみ~地図と友達になろう!~」

詳しくはこちらのチラシをご覧ください!↓↓

第2回ラムサール条約登録湿地東よか干潟・タデ原湿原交流会!

8月17日(木)、くじゅう地域のタデ原湿原で活動する、チームタデ原の子供たちと、昨年ラムサール条約に登録された、佐賀県東よか干潟の子供たちとの交流事業を、東よか干潟で実施しました。この事業は、それぞれの湿地の保全に取り組んでいる子供たちが、お互いの湿地を訪れ、その保全や利用を学びあうことを通じ、両者の交流や連携を深めるとともに、時代を担うリーダーを育成することを目的として始めた交流会です。昨年は、チームタデ原のメンバーが東よか干潟に行ったので、今年は東よか干潟からタデ原に来てくれました!

心配していた天気も見事に回復し、名刺交換や自己紹介ゲームなどオリエンテーリングをした後、3つの班ごとに昼食をとったり、班のチームタデ原メンバーがタデ原湿原を案内したりしました。交流会の初めは緊張感が漂っていましたが、徐々に打ち解けていく姿が見ることができて良かったです!

これからもこのような交流会を続けて行けたら良いな、と思います♪

【チームタデ原】キッズガイドをしました!

地元の小学校4年生~中学生で結成された、自然保護グループ「チームタデ原」。今年から、新メンバーが増え11名で活動中です!

夏休みになったところでさっそく、チームタデ原の子供たちが、タデ原湿原の見どころや、生きものについて解説する「キッズガイド」を実施しました!

〇7月26日(水)佐賀県鹿島干潟の子供たち

この日は、チームタデ原の子供たちと、佐賀県の鹿島干潟で活動している子供たちとの交流事業を兼ねて、キッズガイドを行いました。

鹿島干潟もタデ原と同じく、ラムサール条約に登録されている場所です。

タデ原湿原と鹿島干潟とは、筑後川で繋がっているという共通点も!ということで、ガイドのスタートは筑後川の源流碑から行いました。

4班に分かれて、班ごとにガイドをしながらまわります。クイズを準備したりして、無事に終了!

あまり質問などが出なかったので、ガイドは少し不安だったようですが、ガイドを受けた子供たちのアンケートをみると、楽しんでもらえた様子でした。

始めてガイドをしたチームタデ原のメンバーも、「思ったより緊張しなかった!」とのことでした。

〇7月31日(月)ラボ・パーティより

この日も、小学生~中学生へのガイドを行いました。

今回参加してくれた子どもたちは、ガイドの途中も積極的に質問をしてくれたり、とても熱心に話を聞いてくれているようでした。

団体の中で、独自のビンゴゲームを用意しており、12個の空欄にガイドで聞いたことや見たものを記入しているのを見て、チームタデ原のガイドでも使えるかも!と、ガイドの子供たちも勉強になったようです。

ここ最近、チームタデ原によるキッズガイドの噂を聞いて、ガイドを依頼される機会が増えてきており、チームタデ原のメンバーもやりがいを感じて頑張っています。

今後も、チームタデ原の子供たちの活動を、応援ください!!

※チームタデ原とは、平成27年度に「くじゅう坊ガツル・タデ原湿原」で開催されたKODOMOラムサールをきっかけに、タデ原を中心とした地元の自然を守っていきたいとの想いから、地元の小中学生で結成された、自然保護活動グループです。くじゅうファンクラブでは、チームタデ原の活動を支援しています。

「くじゅうフェス出展」「飯田小6年生キッズガイド」「星空散歩」を行いました!

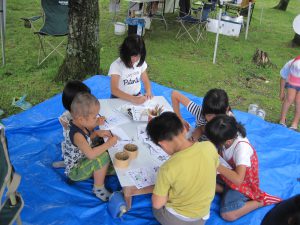

7月29日(土)、「くじゅうフェス2017」に出展しました!

くじゅうフェスとは、毎年、長者原ビジターセンター向かいの芝生広場にて開催されるイベントで、生きものをさわったり、動物の足あとをクレヨンでこすったり、アロマ体験があったりと、様々な体験ブースの出展のほか、天然酵母のパンや自然栽培の野菜などのマーケットが出店する、九重の自然を楽しむイベントです♪

くじゅうファンクラブでも、「くじゅうを遊ぼう!」ということで、くじゅう地域に生息する動物の足あとのスクラッチや、塗り絵を行う体験ブースを出展しました。

当日は、たくさんの家族連れのお客さんにお越しいただき、楽しんでいただきました。ありがとうございました!

同日、タデ原湿原にて、九重町立飯田小学校6年生によるキッズガイドも行われました!

現在、飯田小学校の各学年では、総合学習でタデ原について学んでいますが、その集大成として、お客さんを案内するという授業の一環で行ったものです。

この日は、10:00からと11:00からの2回、タデ原湿原の植物や動物、草原の秘密について、解説してくれました!

はじめは恥ずかしそうにしていた子どもたち。回を重ねるごとに、自信が出てきたのか、考えてきた原稿だけではなく、今目の前で見えるタデ原の姿を解説する子どもの姿も見れました!

8月11日(祝)山の日にも、キッズガイドを行います。

10:00~10:30、11:00~11:30(参加費無料、申し込み不要)

興味のある方は、当日ふらりとタデ原湿原を訪れてください!

子どもたちが待ってますよ♪

くじゅうファンクラブでは、引き続き地元の小学校の総合学習の支援活動を行っていきたいと思います!

また、夜は「星空散歩」ということで、20:00~21:00に、夜のタデ原を散策する行事も実施しました!

この日はあいにくの曇りで、星はわずかにしか見ることができませんでしたが、幻想的な夜のタデ原を歩くだけで、ドキドキわくわくしました。

特に、夕方から咲く「ユウスゲ(別名キスゲ)」の香りが強くただよっており、五感を使いながらの散策を、参加者の方にも楽しんでもらえたようです。

ビジターセンターに戻ってきてからは、星のおじさまによる、星の解説が行われました。夏の大三角形、覚えてますか?

最後は、地元産のロールケーキとハーブティーを参加者でいただきました。

おなかも、心も満たされた、星空散策でした!

九重町立飯田小学校3年生のタデ原学習を実施しました!

7月7日、九重町立飯田小学校3年生が、「地域について学ぶ」総合学習の一環で、タデ原湿原に勉強にやってきました!

タデ原湿原、地元ではあるけど、初めて訪れた児童もいたようです。

初めに、「箱の中身はな~んだ」で、タデ原湿原でとってきたものを、手探りで当てるクイズを行いました。

恐る恐る手を入れて、みんなとても楽しそうに、クイズに答えていました。

(最後にシマヘビの抜け殻が入ったときは、大騒ぎでした♪)

タデ原にはいろんな生き物がいるんだということが、少しわかったところで、さっそく湿原へ!

クイズラリーシートをもって、タデ原探検です。

あいにくの雨で、ゆっくりと楽しむことはできませんでしたが、タデ原のタデを食べたり、ヒゴタイのつぼみをさがしたり、

ドキドキわくわくしながら探検しました。

最後に野焼きの時に実際に使う、ジェットシューター体験をしました。

これらの活動を通して、タデ原にはたくさんの生きものがいることや、野焼きを続けることの大切さを

伝えられたかなと思います!

「ミュージアムキッズ全国フェア2017」に出展しました!

2017年6月17日(土)~6月18日(日)に、熊本県立装飾古墳館(熊本県山鹿市)で開催された、「ミュージアムキッズ全国フェア2017」に、長者原ビジターセンター(くじゅうファンクラブ)として出展しました!また当ファンクラブの会員の、九重ふるさと自然学校さんも出展いたしました!

会場となった熊本県立装飾古墳館 長者原ビジターセンターの出展ブース

「ミュージアムキッズ全国フェア」とは、日本全国の博物展示施設が、ジャンルを問わずに一同に会して、各ブースがそれぞれ子供向けのワークショップ実施するもので、今回は九州で初めての開催ということでした。(主催:こどもひかりプロジェクト)

今回のミュージアムキッズ全国フェアでは、北は北海道~南は沖縄まで、全国各地の34の博物展示施設が、様々なワークショップのブースを出展しました。

イベントの詳細は、こちらをご覧ください↓↓

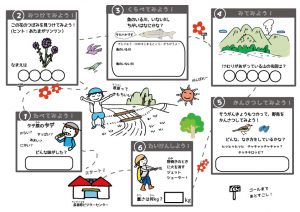

長者原ビジターセンターは、今回「くじゅうを遊ぼう!」ということで、くじゅうにいる生きものの足型を、クレヨンで紙の上からこする「あしあとさがし」、くじゅう地域の生きものの「ぬりえ」、くじゅうの草原についてクイズで学ぶ「くじゅう探検ツアー」の3つのワークショップを行いました。

当日は、親子連れで多くの方に来場いただき、大変な賑わいでした!(行列ができました♪)

子どもたちは、くじゅうにいる生きものの剥製に大喜びでした。塗り絵のコーナーは、ちびっこたちに大人気。

くじゅう探検ツアーでは、草原に関係するクイズを解き、野焼きの時に火を消すときに使う、ジェットシューター体験を行いました!

ジェットシューター体験をした子は、「思ったより重たい!こんなの背負って、山に行くの大変だね。」と、野焼き活動の大変さについて

学んでもらえたようです。

九重ふるさと自然学校さんは、「さわって体験!小さな田んぼのダッチプール」として、くじゅう地域の田んぼの生きものの実物展示や、切り絵のワークショップなどを行ってました。こちらも人が絶え間なく訪れていて、大盛況でした♪

今回の出展を通して、くじゅうの楽しさ、素晴らしさを、少しでも伝えられたらよかったです!

ミュージアムキッズ全国フェアは、毎年全国各地に移動して開催されているようですので、お近くで開催されるときは、ぜひ遊びに行ってみてはいかがでしょうか。

イベントの様子は、随時下記サイトにてアップされるようですので、よかったら覗いてみてください↓↓

こどもひかりプロジェクトホームページ ミュージアムキッズ全国フェア2017スナップ写真集

牧ノ戸峠登山ミニレクチャーを実施しました!

くじゅう連山は、ミヤマキリシマの見ごろの時期を迎え、連日多くの登山者で賑わっています。

くじゅうファンクラブでは、6月4日(日)の山開きの日と、6月10日(土)の早朝6:30頃より、牧ノ戸峠にて

登山ミニレクチャーを実施しました!

登山ミニレクチャーとは、この時期増加する登山者の方へ向けて、登山届の書き方の指導や、

くじゅう連山利用のマナーの普及啓発を行っているものです。

くじゅう連山マナーについては、こちらをご覧ください。↓↓

レクチャー当日は、大変多くの人が訪れていました。

中には、登山計画を全く立てていない方もいました。

「たくさんの人が登っているから、みんなについていけば大丈夫」と思って、地図を持たずに入山される方が多いようです。

6月4日の山開きの日は、地図を持たずに入山したグループが、道に迷い、あわや遭難という事態まで発生しています。

せっかくの楽しいレジャーですから、安全に下山できるよう、登山計画をたてて、持ち物をしっかり確認して、

万全な準備で登山にのぞみましょう!!

(登山ミニレクチャーに協力いただいた機関:環境省くじゅう管理官事務所、大分西部森林管理署、

大分県自然保護推進室、長者原駐在所、九重ふるさと自然学校、くじゅうネイチャーガイドクラブ 順不同)